Quais são as relações que podemos estabelecer entre o pensamento conceitual e o pensamento artístico?

Justamente, citando Deleuze e Guattari, “pensar é pensar por conceitos, ou, então, por funções, ou ainda por sensações, e um desses pensamentos não é melhor que o outro, ou mais plenamente, mais completamente ‘pensado'” (O que é Filosofia).

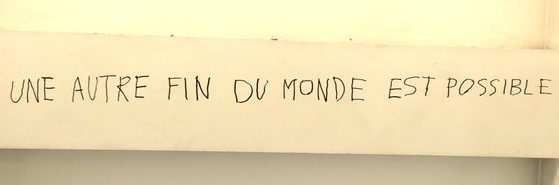

Se a arte pensa pelos seus próprios meios, o que buscamos no pensamento conceitual? Que potências surgem desse encontro?

Lyotard coloca-nos numa trilha de potência: se para os semiólogos, dizia ele, o pensamento tem sua força na significação, para ele servia antes para colocá-lo em movimento.

Lembro-me de uma conversa com Antônio Araújo, encenador do Teatro da Vertigem, quando ele me dizia que um conceito poderia ser uma fonte de inspiração. Ou, então, uma ferramenta. Como, por exemplo, o conceito de agenciamento maquínico (Deleuze e Guattari), que faz conexões com o seu pensamento-encenação. Os dois termos – pensamento da encenação e pensamento conceitual – não se correspondem biunivocamente. No entanto, há aqui convergências, confluências e contaminações outras: a produção de um novo espaço, que está entre a cena e o conceito – não sendo nem um nem outro. Marcelo Kraiser, nas suas aulas sobre Deleuze, lembra que conceitos não se aplicam, sendo antes uma caixa de ferramentas, como Foucault propunha.

Já entre os usos de baixa potência, encontra-se a idéia de que o conceito fundamentaria a criação artística ou mesmo uma pesquisa sobre seus procedimentos e técnicas. A arte não necessita de fundamentos de outra disciplina criativa. Se já não é uma puxada de tapete nos fundamentos, sejam eles quais forem…

Deleuze, numa conferência para estudantes de cinema em 1987, intitulada O ato de criação, lembra que a tarefa do filósofo é a de inventar conceitos. E que esta não seria a tarefa de artistas. Não que eles não pudessem fazê-lo, mas sim que criar em arte é outra coisa. Cineastas, no caso, teriam por tarefa a invenção de blocos de duração/movimento. Se temos, por exemplo, como plano de trabalho, o Teatro Performativo (e toda a gama de espaços entre dança e teatro), poderíamos pensar em termos de uma lógica de sensações, produzindo blocos de duração/corporeidade e performatividade.

Diverso disso, encontra-se a noção de metáfora, que funcionaria como um modo “aproximativo” do conceitual e que poderia, entre outras coisas, “revelar” o pensamento artístico em outro meio. Há um equívoco nisso (sobre os procedimentos artísticos e os termos utilizados para efetivá-los): quando Zeami, mestre do Nô, dizia que a função do ator é abrir a flor na audiência, ele não faz uso de metáforas, mas realiza um ato, na esfera da literalidade. Obviamente que flor tem múltiplos sentidos – e não alusões metafóricas. Uma vez eu vi um ator japonês realizar uma demonstração com um gesto belíssimo: “veja esta flor/tão bonita/que pena, vai morrer”. O que Zeami queria, literalmente, é incitar o ator a abrir uma flor na audiência. Às vezes, as expressões verbais funcionam em contextos muito específicos que, uma vez transpostos, não só se modificam, mas passam a possuir vida própria, servindo para outras inspirações.

Deleuze e Guattari, em Mil Platôs n. 04, referem-se à questão da metáfora e da literalidade, a partir do uso da palavra “como”:

“Interpretar a palavra ‘como’ à maneira de uma metáfora, ou propor uma analogia estrutural de relações (homem-ferro= cachorro-osso), é não compreender nada do devir. A palavra ‘como’ faz parte dessas palavras que mudam singularmente de sentido e de função a partir do momento em que as remetemos a hecceidades, a partir do momento em que fazemos delas expressões de devires, e não estados significados nem relações significantes.”

E citam, ainda, o ator De Niro, que num filme andava “como” um caranguejo, não entendendo isso em termos de imitação, tratando-se antes de compor com a imagem.

Volto à questão: a produção de imagens, expressões ou noções que configurariam um pensamento estético ou uma taxonomia de criação, ou, ainda, uma série de procedimentos técnicos, como é o caso da flor de Zeami. Não são conceitos e tampouco funções. Como estão no plano da linguagem, têm as características do meio que atravessam e sofrem um desvio… Por isso Brian Massumi sugere que os artistas façam seus manifestos poéticos, por meio de paradoxos, mantendo vivia a relação com os desvios criativos.

Uma coisa não funcionaria: apropriar-se de pensamentos outros para sufocá-los, retirar suas potências, deixá-los esmaecidos… Ou ainda, numa mistura sem consistência. Afinal, como dizem os autores do Critical Art Ensemble (Distúrbio Eletrônico): “confinar uma minhoca, uma lesma e uma galinha em uma mesma caixa nãos as tornam membros da mesma espécie” (São Paulo: Conrad do Brasil, 2001, Tradução de Leila de Souza Mendes).

Referências:

DELEUZE, Gilles. O ato de criação.

Especial para a “Trafic”, tradução de José Marcos Macedo, publicado na Folha de S. Paulo de 27/06/1999.