Num post, falei das visões de um corpo no chão. Jan Moura, da Confraria dos Atores, grupo teatral de pesquisa de Cuiabá, comentou o tema, lembrando o treinamento corporal de Eugenio Barba, mestre das composições que perfazem uma corporeidade exra-cotidiana. Coisas que são próximas e distantes. Atravessando a questão, volto à visão daquele post, em busca do corpo anômalo.

A distinção entre corpo cotidiano e corpo extracotidiano, é realizada por Eugênio Barba e demonstra que toda corporalidade é investida de uma segunda natureza. No caso da energia cotidiana, prevalecem os condicionamentos socioculturais, formando todo um modo sensoriomotor de sentir, perceber e se expressar. No sentido mais pragmático temos, entre outros traços, o de um mínimo de esforço para o máximo de rendimento. Isso quer dizer, também, que a leidos fins predomina sobre os meios. A orientação social e finalista é clara: se eu devo ir até a porta e abri-la para que entre alguém, tal ato não me pede mais do que o esforço mínimo e necessário para que a ação seja executada.

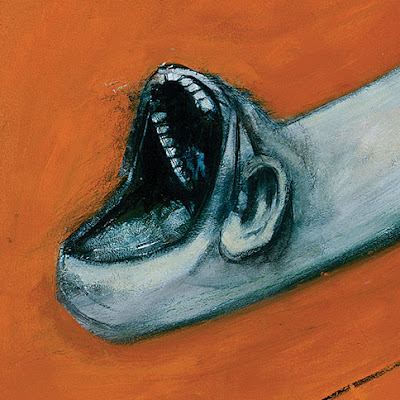

Já na energia extracotidiana, a ordem é invertida, havendo o máximo de esforço para o mínimo de rendimento. Ora, quando isso acontece, temos um dispêndio extra de energia, um dispêndio totalmente desnecessário do ponto de vista da funcionalidade da execução. Nesse caso, há uma corporalidade cuja presença se expande como luxo, para utilizar uma terminologia de Barba. Forma-se uma segunda natureza, mas que se recusa a atender às lei dos fins, tornando os meios, os percursos, as intensidades, como a modalidade de existência corporal.

Esse corpo extracotidiano será um corpo treinado, e, noutra perspectiva, poderia ser chamado de corpo-artista, para usar o termo criado por Christine Greiner (2005) para designar uma experiência em criação estética.

Um corpo artista possui habilidades ou treinamentos que o sustentam como tal, extraindo uma presença que se torna, como diz Barba, de luxo. Que corporalidade é essa? Poderíamos dizer que ela, ao se tornar presença, pode entrar sob regimes de signos não codificados. Diria, por exemplo, que esta é uma perspectiva que foi bastante trabalhada por outro encenador, próximo de Barba (quando este se julga, sob certos aspectos, um discípulo seu), como Jerzy Grotowski. Há toda uma existência corporal para além dos limites impostos pela vida social, expressando-se principalmente nas situações-limite, de risco, de abandono de si. Posso dizer, então, que essa corporalidade têm a potência e entrar em estados singulares e, acrescento, anômalos.

Você poderia concluir, então, que somente corpos treinados, às vezes sob modalidades quase secretas, de afastamento e negação dos contornos sociais e de suas premências, poderiam expressar tais estados singulares e anômalos. Porém, tenho insistido na existência de corporalidades que vivem tais situações-limite sem, contudo, serem corpos-artistas, ou seja, treinados. E acrescento, além disso, que os teatros pós-dramáticos e performativos, quando introduzem o real na cena (tudo aquilo que foi excluído do campo da percepção pelo teatro de ilusão), validaram as corporeidades não-artistas (não treinadas numa disciplina artística).

Assim como os pensadores Gilles Deleuze e Félix Guattari dizem que “a arte não espera o homem para começar, podendo-se até mesmo perguntar se ela aparece ao homem só em condições tardias e artificiais”, também se pode dizer que a arte não espera o ofício da arte. A arte contemporânea não cessa de trazer à tona experiências corpóreas não restritas ao corpo artista, tomando este como habilitado pelos ofícios e treinamentos. Ou seja, outros corpos podem entrar na cena por uma via estética, isto é, em criação.

Busco obsessivamente a observação daquilo que chamo de corporalidade anômala, na trilha apontada por outro pensador, José Gil, numa apropriação do conceito de anômalo em Deleuze e Guattari (1997,b).

SÃO CORPOREIDADES OUTRAS, QUE O TEATRO DE REPRESENTAÇÃO NÃO PODE CONCEBER. Não porque seja pior ou melhor que um teatro não-representacional. Mas em função de cada um criar a sua própria paisagem. Você dirá: pode um teatro não ser uma representação? Teatro-fábrica em oposição ao teatro-interioridade: é essa distinção que se deve fazer, apesar das coisas serem, sempre, passíveis de todas as misturas.

O anômalo não é um categoria nem de indivíduo e nem de espécie. E também não se diz do anormal, mas antes do desigual (DELEUZE e GUATTARI, 1997). Esses pensadores o conectam à multiplicidade e ao corpo atravessado por afectos: “é um fenômeno, mas um fenômeno de borda”.

A questão passa a ser: como um corpo-artista pode produzir uma corpo anômalo?

Referências

DELEUZE, G. E GUATTARI, Félix. Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 4. Tradução de Suely Rolnik. São Paulo: Editora 34, 1997.

GIL, José. GIL, José. Movimento total: o corpo e a dança. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: Iluminuras, 2005.

GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Anna Blume, 2005.

DRAMATURGY BEYOND REPRESENTATION:TEXTS, BODIES, SPACES IN CONTEMPORARY EUROPEAN THEATRE