Isabel Löfgren escreveu no seu blog Book of Hours uma definição interessante sobre a arte contemporânea. Em outro post, ela havia detonado, como diz, os clichês da arte contemporânea. Num outro post, ela discute a partir de Arthur Omar, um pós-contemporâneo. Mais do que classificações, torna-se interessante captar as máquinas nômades de arte e suas poéticas. E na linha de “louvar o que bem merece deixando o ruim de lado” (Gilberto Gil), cito as virtudes apontadas por Isabel. Não digo que suas definições são definitivas, apenas, para ser coerente com a arte contemporânea, que essa lista de virtudes constituem a paisagem que Isabel inventa, vive e compartilha. São seus afetos. Que cada um faça o seu, sozinho ou nos coletivos, ou, ainda, nas suas matilhas de criação.

“Nos post dos 12 clichês da arte contemporânea eu sai detonando certas questões sobre a arte feita hoje. Mas como tudo na vida tem dois lados, agora vou ressaltar o que a arte contemporânea tem de bom, porque ela me fascina e me apaixona:

1. O exercício da tolerância. Num mundo cada vez mais globalizado e individualizado, todos têm a sua voz. A arte contemporânea é extraordinariamente variada e cada trabalho de cada artista geralmente toca em um aspecto da vida de uma forma que a arte moderna, completamente auto-referencial, não tinha capacidade de fazer. Para entender a “viagem” de cada um, é necessário um exercício de tolerância, aliás, uma prática amplamente recomendada dada a situação política grotesca que vivemos hoje.

2. Pluralidade sem fronteiras. Nos últimos anos, a arte contemporânea brasileira e seus artistas conquistaram lugar cativo nas mostras mais importantes do mundo. Muitas vezes, percebo que somos muito mais originais e ousados do que muitos artistas que vêm de tradições artísticas bem mais abastadas. Nossos talentos expõem em NY, Londres, Paris, Tokyo e são sensação nas Bienais de Veneza e afins. Nós também ocupamos lugar de destaque em diversas mídias, inclusive na pintura que é uma disciplina européia por excelência. Não é só o Brasil, que até pouco tempo era considerado uma reles república das bananas com belas mulatas e tucanos, que ganha visibilidade. Existem artistas africanos e sul-asiáticas realmente agitando e dando uma identidade a “minorias” que antes eram completamente ignoradas do cenário mundial.

3. Descentralização da Produção. Historicamente, sempre há um centro de pensamento na arte. Primeiro Paris, e depois da 2a. Guerra, Nova York. Quem queria ser artista sério teria que ir até o “centro” para aprender com os mestres (franceses e depois, os americanos) e depois voltar à terra natal com prestígio e qualidade. Hoje, não existe mais centro. Existem nódulos irradiadores de maior ou menor intensidade, como numa rede, mas a noção de centro está se desmantelando simplesmente porque não se sustenta mais. A arte pode ser criada em qualquer lugar por artista de qualquer nacionalidade, divulgada remotamente e acessada de qualquer ponto do planeta. Isto é lindo. A questão de mercado é mais lenta do que a questão da produção, quem compra e investe mais na arte é quem tem mais dinheiro, mas isso é uma conjuntura macro-econômica geral.

4. A revolução digital. Não há dúvidas: a tecnologia digital e os meios de telecomunicações mudaram para sempre o modo como produzimos, exibimos, e percebemos a arte. Ou qualquer outra coisa.

5. Livre uso da tecnologia. É difícil fazer arte hoje, sem dúvida. A disponibilidade de recursos tecnológicos é quase infinita e com o avanço das telecomunicações é possível fazer arte de uma forma radicalmente diferente do que há uma década. Sim, a fotografia e o vídeo estão numa fase banalizada, mas também nunca estas 2 mídias foram tão baratas e disponíveis em todos os cantos do mundo. Quem é bom, faz bom uso sempre.

6. Nascimento de novos gêneros e convivência com os Antigos. Será que num mundo tão gerenciado pela “velocidade” dos fatos (segundo Virilio) os gêneros de arte clássicos (pintura, escultura, gravura) seriam suficientes? Obviamente não. A criação de novos gêneros é fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo. Isso não quer dizer que os gêneros clássicos “morrem”, pois, ao contrário do que se sente no cenário carioca onde se vê pouquíssima pintura, esses gêneros são constantemente reavaliados com a chegada dos novos inputs. Com mais opções de atuação, a convivência com o passado torna-se mais possível. E isso é fundamental para a sobrevivência da arte na era da informação.

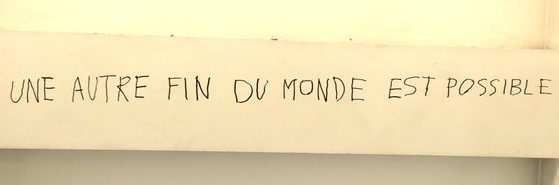

7. Sintonia com a atualidade. Independentemente de um trabalho ser bom ou não, o que o torna contemporâneo é a crítica que ele traz à experiência de mundo atual. De uma forma ou de outra, um artista só pode realmente falar de seu mundo pois ele é a sua experiência sensorial. E o que é a arte se não fosse a experiência? Se não fosse ela um ato de presença no tempo e no espaço? Isso é fascinante e acho que além do discurso teórico existe realmente uma “onda” inevitável de fazer comentários inesgotáveis sobre a atualidade, no esforço de trazer algum tipo de compreensão sobre um mundo que está realmente muito complicado.

8. Poéticas Complexas. Um artista contemporâneo faz de tudo para não ser óbvio. Tenta ao máximo ser indutivo, reflexivo, revelar formas familiares através de objetos estranhos, ou vice-versa. Não gosta de linearidade, gosta de complexidade. Nem sempre consegue, ás vezes é hermético demais, ás vezes é representativo demais, mas em algum lugar entre os extremos existe muito espaço de manobra.

9. O artista não precisa mais ser o artífice. Desde os anos 60 (me corrijam!) o artista não precisa mais ser o indivíduo que executa a obra. Basta que ele tenha o controle conceitual de sua obra enquanto a execução pode ser feita por terceiros. Jeff Koons é um bom exemplo. Sol Lewitt com seu “instruction painting” também é. Isso significa que o artista tem a liberdade de usar todas as mídias possíveis dependendo de sua idéia, aliás, um artista não-artífice geralmente executa o que a idéia pede, e não vice-versa. Isso, é claro, não exclui os artistas-artífices que são tão geniais com o cérebro quanto com as mãos. Isso amplia possibilidades de atuação de um artista e tira um pouco a questão do virtuosismo da arte, que pode ser muito pedante às vezes. E esse pedantismo não é só na arte contemporânea, mas principalmente na arte moderna.

10. Naturezas Mortas que Vivem. Que alívio não ter mais que olhar quadros com naturezas-mortas. Tirando Cézanne, Picasso, Matisse e Morandi, quadros de natureza-morta são geralmente um saco pois são representativos e inócuos, enfim, é morto mesmo. Um artista contemporâneo já encara o gênero natureza morta como uma maneira de encarar a questão de vida e morte. Um artista britânico, Marc Quinn, exibiu várias flores congeladas em tanques de vidro numa exposição, por exemplo. Essa é uma maneira interessante e não usual de pensamento contemporâneo: pegar um gênero da tradição da pintura e transportá-la a um mundo mais “verdadeiro”, para um mundo de experiência sensorial mais imediata, mais próxima do que podemos sentir e presenciar, e não meramente abstrair a partir de uma representação da coisa.

11. Sensorialidade e Fenomenologia. Pode ser uma espécie de mimetismo, ou simplesmente de simulação. Escolham Baudrillard, Virilio, Foucault, ou quem queiram para entender. O fato é que a fascinação com a experiência corporal do espectador é algo de intensa pesquisa dos artistas, e queremos fazer arte que aja além da retina do espectador, uma arte que seja mais fenômeno do que puramente idéia ou pensamento.

12. Crise e questionamento. Uma era política de intenso questionamento (ou ausência) de valores inevitavelmente provoca uma crise em todos os campos do conhecimento. Nas artes essa crise é benéfica. Ao contrário do rompimento definitivo que o cubismo causou em relação ao impressionismo, nós hoje não precisamos mais romper com nada pois tudo já está rompido. Isso gera uma relação mais pacífica com a história. Hoje fazemos releituras do passado sem o estigma do conservadorismo, criamos novos gêneros sem o estigma do movimento revolucionário, e seguimos nos apropriando de estilos ou reconfigurando antigas soluções com o objetivo de questioná-las e colocá-las em novos contextos. Isso é bom e libertador e dá enorme variedade à produção atual.

13. Coletivos de Artistas. No início do século 20 os artistas tinham uma relação com as vanguardas históricas como a torcida do futebol brasileiro tem para seus times “de coração”. O artista se definia de acordo ao movimento a que pertencia. Hoje em dia, não existe mais “movimento” ou “manifesto”; existem grupos de artistas, ou melhor, “coletivos de artistas”, que se associam por afinidade intelectual mas não necessariamente por similaridade nos trabalhos. É uma forma mais dinâmica de coletividade que é inclusiva e não exclusivista.”